2019.12.13

「包む」こころ

意識してはいないけれど、私たち日本人は昔から「包む」ことを大事にしてきました。“パッケージ”とも“包装”とも違う、日本の「包む」文化を見つめます。

「包む」目的、意味とは

もともと包むことは、暮らしの中の実用的な知恵でした。

今も私たちになじみのある、ちまきや笹だんご、柿の葉ずしなどは、防腐作用のある植物の葉に食物を包むことで保存性を高めたのです。

笹、竹の皮、紙や布……包むことで持ち運びしやすくなり、物と物との区分け、仕分けもできました。「包み隠さず」という言葉がありますが、包むことは他人の目から隠す効果もありました。

しかし、日本人の美意識や情緒は、そこに美しさを求め、季節を反映させ、格式を加え、相手への思いを込めることにも重きをおくようになりました。

そこに手技の巧みさや洗練もあって、日本独自の奥深い「包む」文化が生まれていったのです。

渡すもの、贈るものは「物」であっても、包むというひと手間をかけることで、そこに、思いやりや感謝、いつくしみなど、さまざまな「こころ」がメッセージとして託される。

それが日本の「包む文化」なのです。

日本の伝統的な包み方の中で、代表的なのが「万葉包み」。和紙を折り、たたみ、包むことで生まれるやわらかさ、格調高い美しさは、現代の“ラッピング”とはまた異なるものです。

受け継がれてきた包む伝統

ちょっとしたことでお世話になったり、助けていただいた方に、感謝やお礼の気持ちとして、そっとお金を手渡すことがあります。

そういったとき、私たちは相手への「こころづけ」として、半紙や懐紙などきれいな紙に包んで渡します。

とっさのことで手元に封筒や紙の用意がないときには、ティッシュペーパーを急きょ代用としながらも、包んで渡します。

「包む」という言葉は「慎む」という言葉と語源が同じだという説があります。

物をむき出しにして渡すのは慎みがないこと。あからさまにしないように包むのは、金品をいただく相手の気持ちを考えた上での配慮、こころづかいでもあるのです。

何を、どういうふうに、何で包むか。日本人は昔からそれをとても大事にしてきました。

たとえば室町時代、物や目的に合わせたさまざまな包み方が考案されました。

用いるのは白い和紙。白くて美しい紙は清浄をあらわし、それを用いて包むことで、贈る品が外界のけがれと遮断された清いものであることを示すとされています。

とりわけ、おめでたいことやお悔やみごとなどで伝統的な包みの作法がいかされているのは、人と人とのかかわりを大切にしてきた日本人の思いのあらわれでしょう。

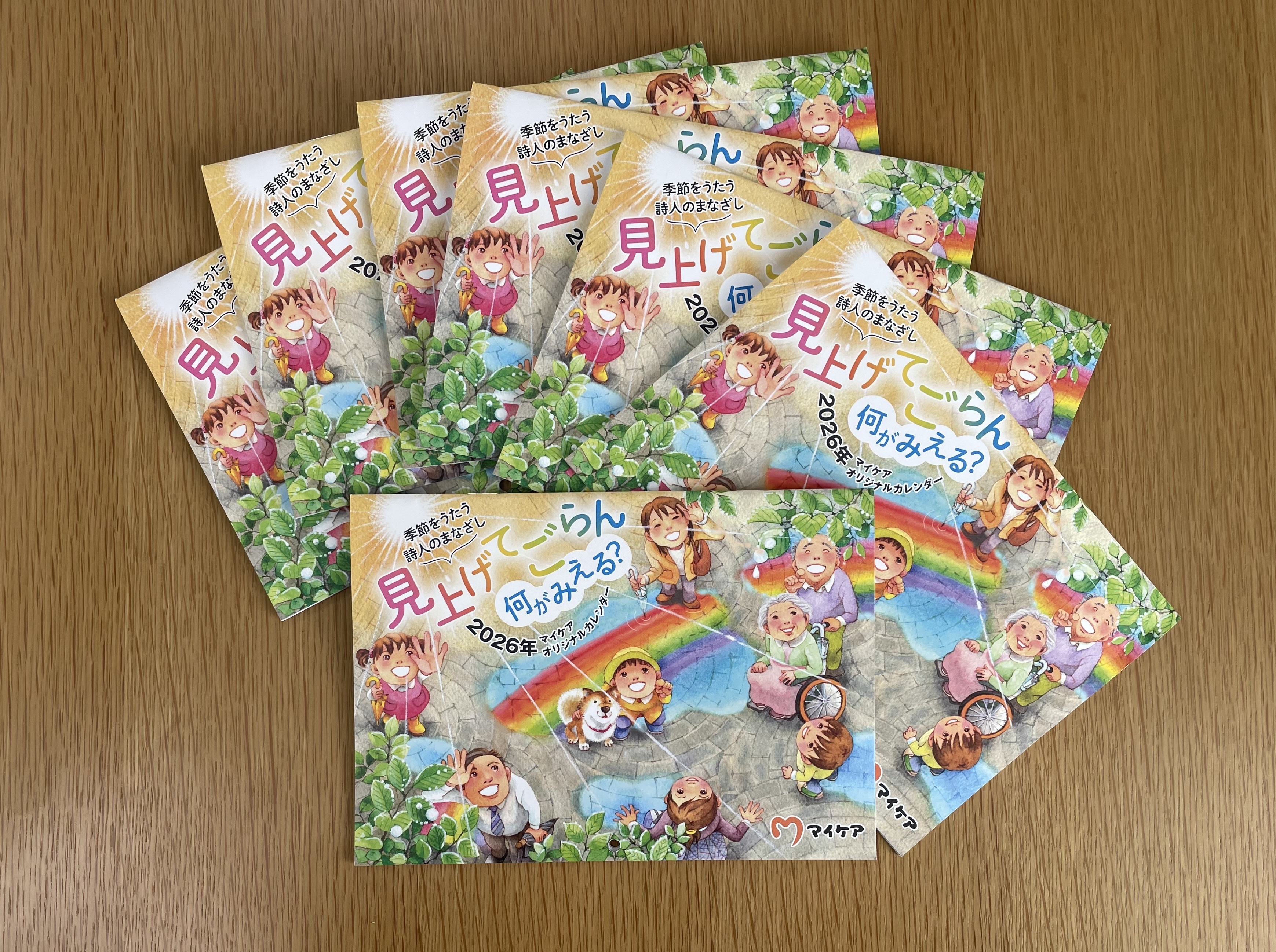

長いもの、角張ったもの、どんなものでもやさしく包み込むふろしき。左下のふたつは、右がすいか、左はワインの瓶を包んだもの。

よろこびを包む一枚の布

開いて結んで、いかようにも形を変えながら、どんなものでも包んでしまうふろしき。その優れた機能面がクローズアップされることが多いようですが、便利なだけじゃありません。

たとえば、すっかり「泥棒のふろしき」とみなされている唐草の柄は、実は「吉祥模様」といい、長寿や繁栄をあらわす、おめでたい柄なのです。

他にも、鶴、亀、鳳凰など縁起のいい模様や図柄がふろしきには、「幸あれ」の願いが込められています。

結納品や結婚式の引き出物、進物を包むものとして、ふろしきがよく使われるのもそのため。ふろしきがハレの日を彩ってもいたのですね。

大切に包むだけでなく、包んで運ぶ。けれど、それで役目が終わりではありません。柄や包み方にも気を配ったふろしきを、贈る相手の目の前ではらりと解いて品を渡す。

その一連の動作からも、相手はメッセージを感じとってくれるはずです。日本の包む文化は実に多様です。共通するのは、物と一緒にこころも包み込むこと。

人と人との美しいつながりを保つために継承されてきた包みの文化を、現代の暮らしに合わせつつ、これからもいかしていきたいものです。

<2012年 秋・冬号 Vol.18 1-5ページ掲載>

だんらんWEB TOPに戻る

だんらんWEB TOPに戻る