2018.06.06

ドロドロ血はなぜ怖い? ~サラサラのための食習慣~

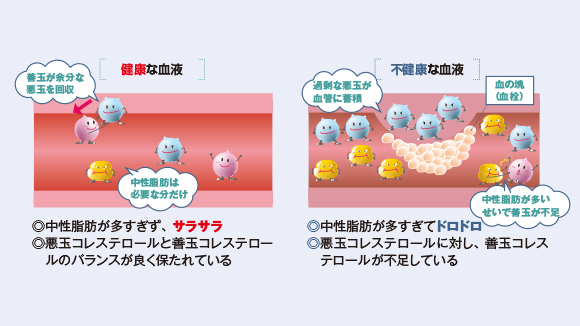

黄色が「中性脂肪」、青色が「悪玉コレステロール」、赤色が「善玉コレステロール」。健康なら、善玉コレステロールが血管についた悪玉コレステロールを剥がしてくれますが……。

ドロドロ血が怖い本当の理由

健康番組などでよく見かける「ドロドロ血」の話題。

ですが、実際のところドロドロ血の何が問題で、放っておくとどうなってしまうのでしょうか。

不健康な血液とは善玉コレステロールが不足し、血管にこびりついた悪玉コレステロールを剥がすことができなくなった状態です。

そのままだと血管はやがて破れ、かさぶたのような血の塊(血栓)ができます。このかさぶたが剥がれ落ち、血管を完全にふさいでしまった状態が、脳梗塞や心筋梗塞。

つまり、血管を詰まらせないためには善玉コレステロールを減らさないことが大切。

善玉コレステロールを減らす元凶こそが“中性脂肪”です。

軽視されてきた中性脂肪ですが、善玉コレステロールを減らす作用が明らかになり、本当に悪いのは中性脂肪ではないかという考えが増えています。

健康な血液を手に入れ、突然の事態を防ぐためには、「中性脂肪を減らし、善玉コレステロールを増やす」ことが重要なのです。

ドロドロ血の改善法は糖質制限だけではなく、逆に積極的に摂ったほうがいい食材も数多くあります。

サラサラのための食習慣“おさかなすきやね”

中性脂肪、コレステロールの対策としてあげられるのが食事の見直しです。

中性脂肪は糖質を制限することで下げることができますが、逆に積極的に摂取した方がいい食材も数多くあります。

青魚はその代表格。青魚の油に含まれる“EPAとDHA”というふたつの成分は、中性脂肪を下げ、血液が固まるのを防ぐという優れた働きがあります。

魚のほかにも、脂肪をつきにくくする「オリーブオイル」、コレステロールの排出を助ける「海藻」、血栓を溶かす「納豆」、悪玉コレステロールの酸化を防ぐ「酢」、悪玉コレステロールを低下させる「きのこ」、抗酸化作用をもつ「(青)やさい」、悪玉を減らし血栓予防効果がある「ねぎ」などが、血液をサラサラにする食材と言われています。

前述した「さかな」の頭文字も合わせて“おさかなすきやね”と覚えてください。

今日からでも食生活は変えられます。1つだけに偏ることなく、バランスよく上記8品目を摂るよう心がけましょう。

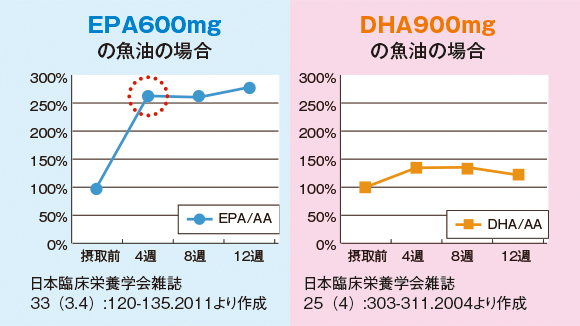

“EPA・DHA”にはどちらも血液をサラサラにする効果がありますが、摂取後の血中での量を見るとEPAには著しい上昇が!

青魚のサラサラ成分“EPAとDHA”の違い、ご存知ですか?

先程ご紹介した青魚のサラサラ成分“EPA・DHA”。その優れた作用性によって近年急速に知られるようになった栄養素です。

EPAとDHAはどちらも働きに共通する部分はありますが、大きく違う部分もあります。

まず、摂取後血中によく溶け込み働くのはEPAの方。医薬品としても採用されるほど、EPAの中性脂肪低下効果は確かで、研究実績も蓄積されています。

さらに、摂取後の血中のEPA量を調べた研究では、なんと摂取後4週間で血中のEPA量は約250%にまで上昇したとの結果がでているのです。

血液・血管の健康維持ならばEPAに軍配が上がるでしょう。

対してDHAがEPAより優れるのは、脳に入って作用すること。EPAは脳には入れません。

魚を食べると頭が良くなると言われるのは、主に脳の神経伝達にかかわるDHAの働きによるものです。

また、EPAの一部は、体内で必要に応じてDHAに変換されます。EPAを十分に摂っておけば、DHAも同時に補えるといえるでしょう。

そのため、EPA量の多い魚を食べることがサラサラ血への近道。

EPA量の多い「ホッケ」「シシャモ」「イワシ」などを毎日とは言わずとも、定期的に摂るようにしましょう。

<2017年 春号 Vol.36 31-34ページ掲載>

だんらんWEB TOPに戻る

だんらんWEB TOPに戻る