2019.12.24

心を伝える「墨」

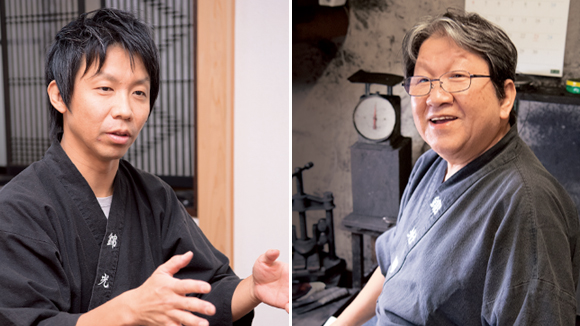

「墨の魅力を一人でも多くの人に伝えたい」と二代で尽力されている奈良県の墨職人長野墨延(ながのばくえん)さん、睦(あつし)さん親子を訪ねました。

家業を継いだのは宿命的なもの

かつては、筆記具として日常的に使われてきましたが、今では使う機会がほとんどなくなってしまった「墨」。

しかし、1300年もの間、使い続けられてきたからには、何ものにも代えがたい価値があるのでは。そう思い訪ねたのは、日本の墨づくりの95%を担う奈良で、代々墨職人の家系に生まれ六代目になるという錦光園(きんこうえん)の長野墨延さん。

「父は家業を継げということはひと言も言いませんでしたよ」と語る墨延さんは、大学卒業後、サラリーマン生活を経て、自らの意志で墨職人になったと言います。

「大げさに言うと宿命的なものは感じていましたね。いずれどこかで、この家業を継がなければならないというのは絶えず頭にありました」

それから約40年。父親と同じようにサラリーマンを経て、七代目になることを自ら決意した息子の睦さんも「自分の親が当たり前にやってたことだから、自分もやろうと自然に思いました」と語ります。

そんなお二人に、どのような方法で墨が作られているのかを伺いました。

墨延さんの手には、何箇所にも墨の跡が。一生取れない自然の入れ墨です。

墨は表現力の幅が無限大

墨屋の朝は早い。

「一日で一番気温が低い時間を利用しないと良い墨ができません。だから毎朝3時に起きて作業を進めます」と墨延さんは語ります。

墨を作る上で、注意しなくてはならないのはもちろん気温だけではありません。

「墨は生き物だから、温度・湿度・風などを気にしながら絶えず生菓子のごとく扱います。そして、自然に則した作り方でないと駄目で、例えば温度を調整するために冷暖房をかけると、ひ弱な墨しかできないんですよ」と墨延さん。

早朝の寒さの中、環境の変化に合わせた最善の作り方を見極める。正に長年積み重ねてきた職人の技の極みがここにあります。

また、墨延さんは日頃から、墨との関わりが薄い方や若い世代にも墨の良さを広めるための、講演会や墨作り体験を行ってきました。

そして、息子の睦さんの墨に対する思いも自身に負けずに熱いとのこと。

睦さんは、墨がどんな筆記具よりも表現力や相手への思いやりが伝わる“最強の筆記具”だと語ります。

「たくさんある筆記具の中で、この墨だけが“擦る”労力や時間が明確に違います。手間をかけるからこその価値が、実は墨にはあるんです」

「私の手作りの墨を使った手紙や葉書をいただくんです。本当に嬉しいし、ものづくりに携わる人間としては有り難い極みですよね」と幸せそうな墨延さん。

白と黒の世界に個性や気持ちが溢れ出す

「今は年賀状ですら印刷されたものがほとんど。それじゃあ100枚もらっても心が伝わらないですよね。文字の上手い下手云々は関係なく、手書きの手紙を貰ったらきっと誰でも心は温まるはずです。そうして送られた人と心が結びつくわけですよ」と語る墨延さん。

睦さんも続ける。「相手を思いながら“墨を擦る”。そして、ただ一文字を書くにしても、他の筆記具や印刷では到底できない幅の広さで、個性や気持ちが表現されていますよね」。

「墨って、白と黒の世界以外はないでしょ。でもそこが墨の良いところ。黒の中にも濃淡、滲み、かすれ……無限の表情が出るから、そこから相手の方がどういう気持ちで書いてくれたのか、情景が目に浮かんできますからね」と墨延さん。

メールなどで簡単にメッセージを送ることが当たり前になった今。

時間がかかるとか面倒という理由で簡略化される時代の中で、我々が見失ってしまったものが、間違いなく墨には宿っていると感じました。

<2019年 新春号 Vol.43 2~8ページ掲載>

だんらんWEB TOPに戻る

だんらんWEB TOPに戻る