2019.11.21

心で味わう日本酒

結婚式の「三々九度」やお祝いの席の「鏡割り」など、「ハレ」の日には必ず登場する「日本酒」。それはきっと、日本酒が特別な存在であり続けているからなのでしょう。

日本の人々の心に寄り添ってきたお酒

5世紀ごろ、稲作の伝来とともに始まった米による酒づくりは、神事や祭事などと深く結びつきながら発展してきました。

平安時代になると貴族たちを中心に、日常的にお酒を口にする習慣が広まります。有力貴族は宴を開き、上座から盃を回して一同に飲ませることで結束を強めていきました。

さらに、酒づくりが発展するきっかけとなったのが、城下町の発達です。

城主たちは、商業振興の一環として酒づくりを奨励したのです。その土地の米や水を活かした「地酒」が誕生し、生産量も徐々に増えていきました。

江戸時代、日本酒は世の中に浸透していきます。中期には庶民も、人生の節目に一つの盃を酌み交わして誓いを立てるようになったのです。

昔、神さまに捧げられたお酒もまた、同じ器から回し飲むことで人々は豊作を祈り、秋の実りに感謝したといわれます。

一つ盃からお酒をいただくことは、日本人にとって特別な意味を持っているのです。

日本酒の歴史や文化を知ったら、今度は酒づくりについて知りたくなりました。

お米を大切に磨きあげ、醸されるその製法にも、その製法を守り伝えてきた人々にも心ひかれます。そこで今回、歴史のある酒蔵さんを訪ねてみることにしました。

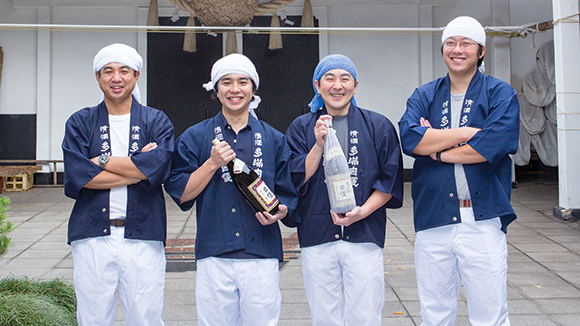

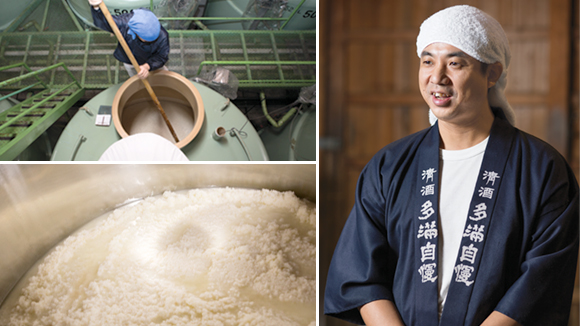

酒づくりの最高責任者は杜氏(とうじ)、そのもとで酒づくりに携わる職人は蔵人(くらびと)と呼ばれます。「石川酒造」で働くのは杜氏の石澤さん(写真左)3人の蔵人。

四季と向き合いながら繊細な作業を重ねる

お邪魔したのは、東京都福生市にある1863年創業の「石川酒造」。

国の重要文化財に指定されている、130年以上前に建造された「本蔵」で今も変わらない酒づくりが行われています。

酒づくりの最高責任者である杜氏(とうじ)の石澤大さんに、蔵を案内していただきました。

日本各地から仕入れるお米は、お酒の種類によって使い分けられるそうです。

まずは精米され磨かれた後、地下150メートルから汲み上げられた仕込み水に漬けられ、時間をかけて蒸し上げていきます。

さらに麹(こうじ)と酒母(もと)を加えて仕込みが行われ、やがて発酵が進んだ醪(もろみ)を絞ると、透明に澄んだお酒のできあがりです。

時代が変わっても、杜氏としての長年の経験と勘は欠かせないと石澤さんは語ります。

「最初の仕込みの時は、蒸し米の仕上がり具合を入念に確認します。仕込みに入ってからも、『今日は空気が重いな』と感じたら、蔵の中の湿度を調整したり……」

四季の気候と向き合いながら、最高の状態を作り上げていく。杜氏の繊細な感性が伝わります。

「仕込んだ酒が、予想とは異なる味わいに仕上がって驚くこともあります。数字だけでは判断できない、日本酒の不思議さを感じる瞬間です」

繊細な感性で酒づくりと向き合う、杜氏の石澤さん(写真右)。杉の木を使っての醪(もろみ)の攪拌作業など、重労働の中で感性を鋭く持ち続けるのは大変です。

神さまに見守られながら良い酒が醸されていく

どんなに時代が進んでも、酒づくりとまっすぐに向き合う杜氏・蔵人の心は変わりません。

「酒づくりにはいくつもの喜びがありますが、その年初めての新酒ができた時の喜びはひとしおです」と石澤さん。

その年の仕込みを終える儀式は「こしき倒し」と呼ばれますが、これは米を蒸すのに使う「甑(こしき)」を釜から外して倒し、洗ったのがその由来。

役目を終えた道具を感謝を込めて洗い上げ、蔵の掃除が終わると、「こしき倒し」の納会の始まり。

互いの労をねぎらうとともに、一同無事に良い酒が作れたことを神さまに感謝するのです。

「日本全国のどの酒も、土地ならではの米や水、それに作り手の想いが込められています」と石澤さん。

一粒、一粒のお米を、大切にいつくしむようにお酒へと作り上げていく酒蔵の仕事。

酒づくりを脈々と受け継ぐ人々の想い。それらを感じながらいただいた搾りたてのお酒は、格別の味わいでした。

日本の風土と深く結びつき花開いた、お酒にまつわる文化の数々。この透き通った美しいお酒は、私たちの暮らしに寄り添い続けてきたのですね。

そうした伝統に思いを馳せながら、これからは日本酒を心でも味わえるようになりたいものです。

<2015年 新春号 Vol.27 21-26ページ掲載>

だんらんWEB TOPに戻る

だんらんWEB TOPに戻る